当前位置:首页>长城资讯>长城学术|明长城宣府镇西路堡考

长城学术|明长城宣府镇西路堡考

一.文献使用说明

明长城分九镇,各镇下分诸路以为次级统御机构。宣府镇西路居其一。考察历代文献,多有记载明长城建制者。其中有专章记录明长城宣府镇西路者以明人的专修长城志书及明、清、民国三代各地方志为主,约十余部。关于记载宣府镇西路的明代书籍,主要集中出版于嘉靖、万历两朝。最早有正德年间刻本《宣府镇志》,亦于嘉靖二十年增修。因此,我们能看到的相关文献以嘉靖年间为最早。清、民国二代关于明长城的记载多取材甚至照搬于明人著作,一则无系统的实地考察以对明人观点加以证实或证伪,二则誊抄过程中难免错谬。因此本文所征引的文献,除清人编纂的《明史》作为参考外,优先选取明代人的著述。主要有嘉靖《皇明九边考》、《二镇三关通志》、正德刻嘉靖二十年增修《宣府镇志》、嘉靖四十年《宣府镇志》、隆庆三年《九边图说》以及万历癸卯刊本《宣大山西三镇图说》六部。据清道光甲午年重修《万全县志》记载,明人曾著有《西路志》、《上西路志》,清代已逸,因而不论。明代文献失载者,则以清人编纂的康熙《畿辅通志》、《宣化府志》、《万全县志》等为参考。

二.城堡考

1.疆域

正德《镇志》载,宣府镇西路疆域“东据清水河(今张家口市内清水河),西据金阁山,南据长安岭,北据野狐岭,广一百三十里,袤一百一十里”;嘉靖《镇志》载,宣府镇西路疆域“东据清水河,西据枳儿岭,南据兴宁口,北据野狐岭,广一百三十里,输一百一十里。”今金阁山、长安岭均在京西赤城、怀来一带。通过对明代文献的考察,笔者并未从中发现宣府镇西路疆域变化相关的记载,因此怀疑正德《镇志》可能有误。明长城内边自长安岭向西延伸,或为边界。兴宁口,《畿辅通志》云“在蔚县东北一百二十里”;枳儿岭,据《图说》、隆庆三年《九边图说》,枳儿岭亦为城堡名,万历间属下西路。《畿辅通志》载,枳儿岭在“怀安县西三十里,与山西天镇县接界”。

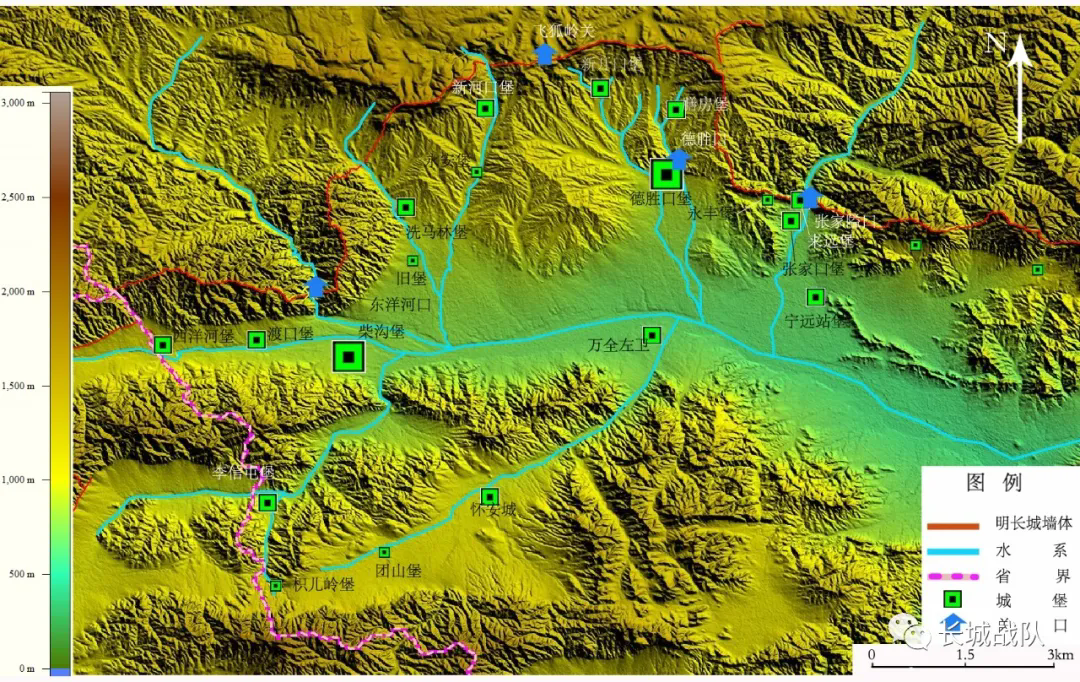

考据现代行政区地图,则明人所描述的宣府镇西路疆域范围大致为:东至清水河,西抵枳儿岭堡西部山脉,大致即太行山脉北端,晋冀两省界;南至恒山山脉东部-小五台山一线;北至野狐岭一线边墙。如图9。

2.建制

据嘉靖《两镇三关通志》(后文简称《通志》)、《皇明九边考》(后文简称《九边考》等文献记载,太祖年间已有宣府之称[1]。王崇献攥修、正德刻嘉靖二十年增修《宣府镇志》(以下简称正德《镇志》)载:“国朝洪武......二十五年(1392)称宣府,领五路”。有东、南、西、北、中路[2]。此“西路”即本文题目所说之“西路”。万历癸卯刊本《宣大山西三镇图说》(以下简称《图说》)云:“嘉靖初以沿边多事,右卫去各堡隔远,应援不便”乃分西路为上、下二路。

通考明代志书,宣府镇西路曾统辖过的关口、屯、庄、寨、堡数以百计。正德《镇志》记载,本路边墙设有德胜口关、野狐岭关、东洋河口、张家隘口关等4处关隘。边内城堡则有西洋河、渡口堡、怀安城、李信屯、柴沟堡、洗马林、新河口、新开口、万全左卫、万全右卫(德胜堡)、膳房堡、来远堡、张家口堡、宁远堡等十余座城堡设兵戍守,根据各城所处位置的战略重要性高低依次划分“极冲”、“次冲”......直至“腹里”[3]。并派驻不同级别的军事指挥员。军事上,路的最高指挥官称参将,为次于镇总兵、副总兵的高级将领。以下于“营堡要紧处设守备”[4]驻守,游击率机动兵力[5],以下又设操守、把总、管队、贴队等中下级军官[6]。宣府镇西路见于记载的主要军级有参将、守备、操守、把总等。

一路军额在万人规模,各城堡驻军自数十至数千不等[7](附表1)。对于设兵戍守的军堡,志书加以着重描述[8]。各堡之下又有数量不等的不设兵戍守的“属堡”、“属寨”。正德《镇志》共记录寨堡194座;嘉靖《宣府镇志》(以下简称嘉靖《镇志》)增加到234座。志书中一般仅列举名称,个别的也记录设置时间。

关于设兵戍守的重要城堡,并非定制。多有增筑、改辖。《九边考》云“洪武二十六年始置万全都司于镇城......西路所统万全左右卫、怀安、洗马林”。洪武之宣镇西路初辖驻军城堡4座。而同书后文又云:“西路分守左参将所属万全右卫等一十二城堡”。

据《通志》载,成化十年(1474)“置分守西路参将…驻柴沟堡,属以柴沟堡、万全左右卫、新河、新开口、怀安、洗马林、西洋河、张家口九城堡”。

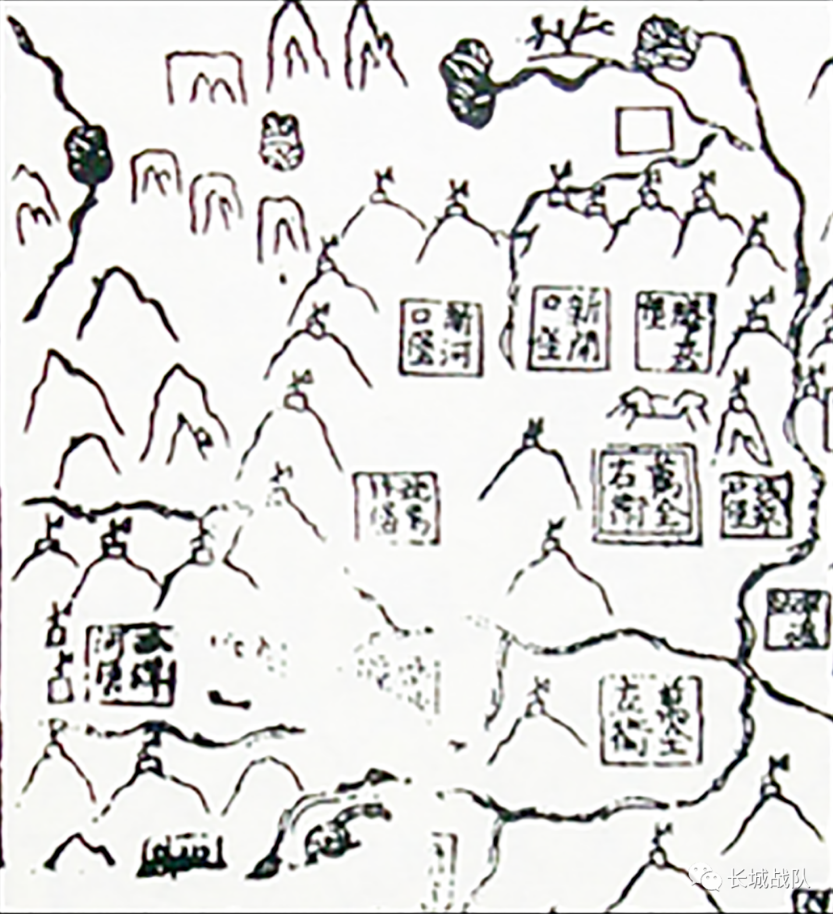

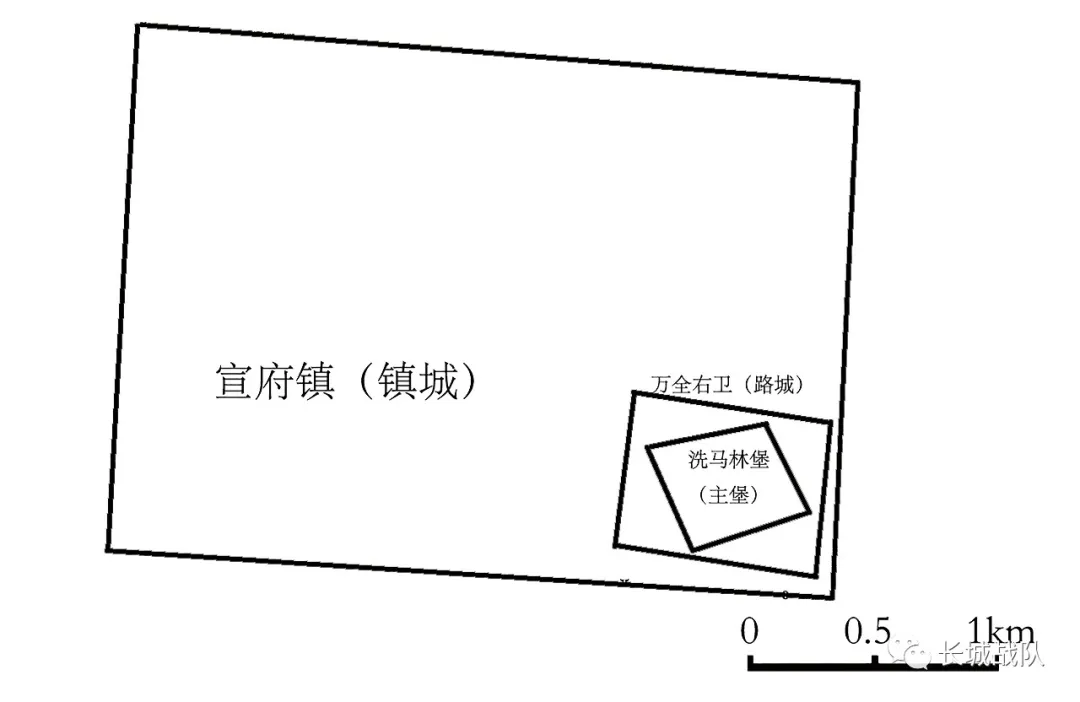

据正德《镇志》载,西路所辖驻军城堡包括万全右卫、万全左卫、怀安城、柴沟堡、洗马林堡、西洋河堡、张家口堡、新开口堡、新河口堡、膳房堡、渡口堡等11座(图1)。

据嘉靖《镇志》载,西路辖万全左卫、右卫、怀安(保安右卫)、柴沟堡、荨麻林(洗马林)、西洋河、张家口、新开口、新河口、膳房堡、渡口堡、李信屯等12城堡。

《通志》云,嘉靖十三年(1534)“城李信屯”。三志互证,可知正德间宣镇西路辖驻军城堡11座,嘉靖十三年增至12座,基本可信(图1、2)。

据上所述,至迟在嘉靖年间,宣镇西路所辖驻军城堡已达12座。

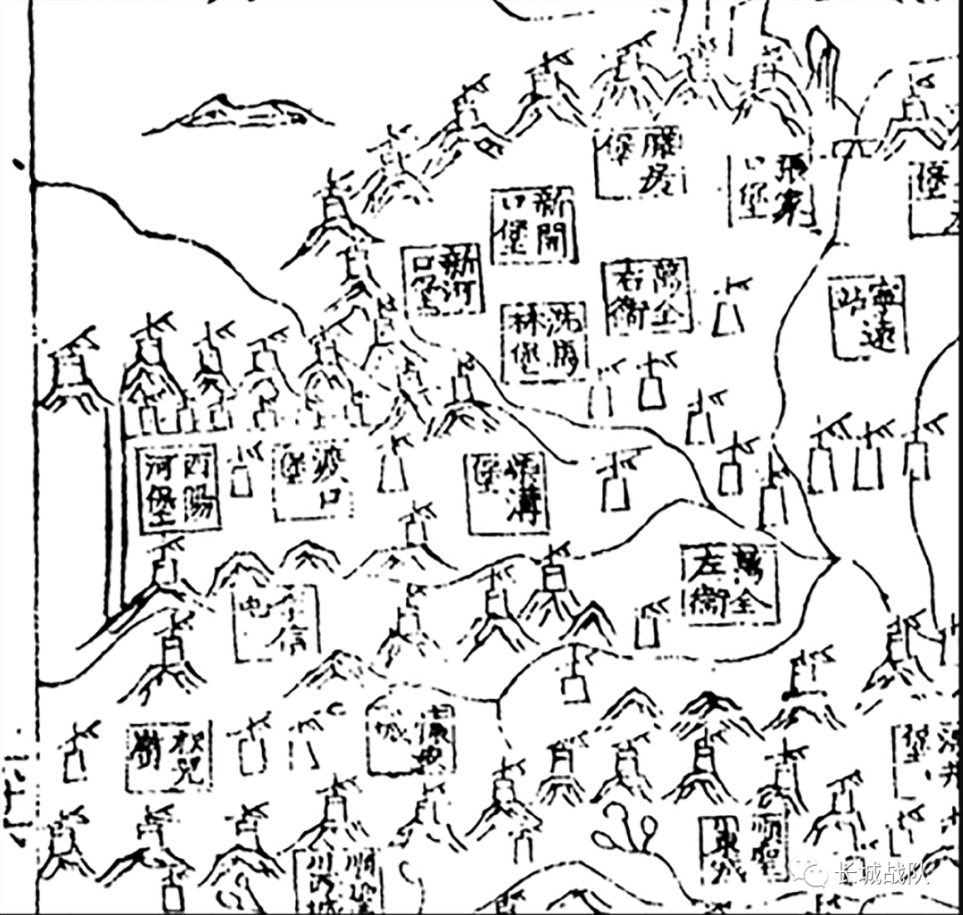

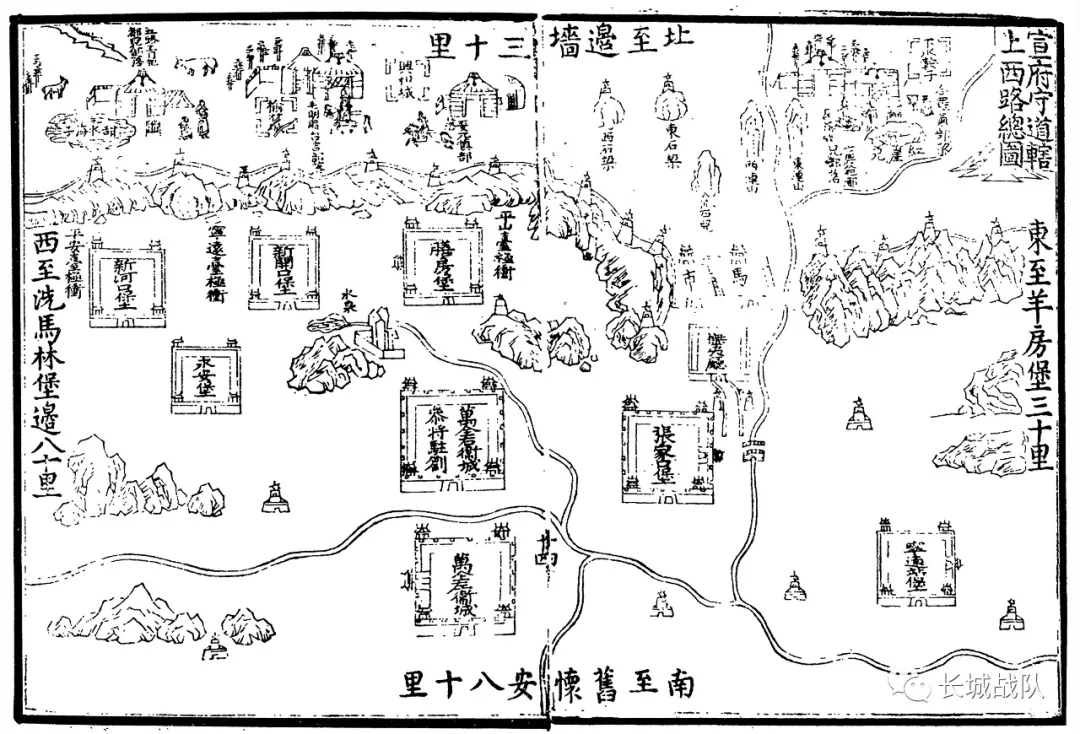

据《图说》“上西路总图”所绘,至万历年间,宣镇上西路辖宁远堡、张家口堡、来远堡、膳房堡、万全右卫城、万全左卫城、新开口堡、新河口堡及永安堡等凡9个军堡;下西路辖洗马林堡、柴沟堡、怀安城、李信屯、渡口堡、西洋河堡、枳儿岭等7堡(图5、6)。西路合计有军堡16座。

3.关口

见于文献记载者共4座,今已全部不存。兹考证方位如下:

德胜口,乾隆《宣化府志》(以下简称乾隆《府志》)云:德胜口“在(万全)县北三里翠屏山下”;清代万全县治即万全右卫城。根据明制,一里约合480米[9]。即德胜口在万全右卫城北约1.44千米。通过对地图的肉眼观察,以万全右卫城为中心,以志书记载的距离有正负20%的误差记,则方圆1.1-1.8千米范围内符合这一方位的山口仅有一处,即城北张石高速与207国道通过处。古今一理,当代道路的选址,亦应考虑施工最为便利、成本最低处,最佳方案即选择已经存在的孔道。且该地两侧高处有明代烽火台遗迹。推测原关口即在高速路沿线山口南侧。

东洋河口,在柴沟堡“西北十里”[10]柴沟堡西北约5千米处,正是东洋河山口,应为明代关隘无疑。

野狐岭关,“在县西北三十里”[11]以同样的方法考察,可知县西北半径约14-18千米范围内,符合描述的地点有三。两处在长城线上,另一处则在长城内。笔者以为前二者为野狐岭关的可能性更大。而这两者中,一处亦在张石高速沿线,万全右卫城及德胜口正北,另一处在城西北约16千米处。前者又有德胜口在前阻挡,因此后者更加符合文献描述。

张家隘口,关“在(张家口)堡址五里通境外”[12]亦仅一处可能地点,即今大境门长城附近的东、西太平山间的山口。大境门开于清代[13]东侧西境门的开通亦不早于万历年间[14],此前边墙封境无门。据嘉靖《镇志》记载,张家隘口曾设关口,但至迟嘉靖年间就已经废弃。后几兴土木,因此所谓“张家隘口”的具体位置已无法确定。

各关口推测方位见图9。

4.城堡

宣镇西路诸城堡之名在当代大部得到沿用,成为城、乡镇、村名,这为我们追考及复原明代宣镇西路布局提供了方便。根据明人的记载,结合当代历次调查及笔者的实地踏查,可知宣府镇上西路诸城堡均位于今张家口市的桥东区、桥西区、万全县、怀安县境内。

现将明清志书中详细描述的各主要城堡沿革进行梳理。限于篇幅,属堡仅择若干记录相对丰富,有代表性的进行介绍。

(1)主堡

西洋河,为元代旧城。《通志》云:“西洋河…正统间(1436-1449)城”;嘉靖《镇志》云:“正统五年(1440)都指挥文宏广因旧基修筑”;设守备一员[15]

城址在今怀安县渡口堡乡西洋河村。保存较好。

怀安城(保安右卫),《九边考》载:“怀安卫......洪武二十五年(1392)设卫”;《通志》云洪武二十六年(1393)置;《太祖实录》卷236云:洪武二十八年“筑万全、怀安等城”;永乐十三年“置保安右卫治顺圣东城.....后徙怀安”;设守备一员;

嘉靖《镇志》属堡63。

城址即今怀安县怀安镇。尚存城圈。

李信屯堡,《通志》云嘉靖十三年(1534)“城李信屯”;

嘉靖《镇志》属堡5。

城址在今怀安县王虎屯乡李信屯村。尚存城圈及东门瓮城。

洗马林堡、新开口堡,《通志》载,宣德十年(1435)“城洗马林、新开口”;

嘉靖《镇志》属堡7。各设守备一员;

洗马林堡址在今万全县洗马林镇,尚存南、北、西三门;新开口堡址在今万全县膳房堡乡。保存较差。

新河口,乾隆《府志》引《宣镇图说》云:“创于宣德十年(1435)”;

嘉靖《镇志》属堡共4座。

城址在今万全县北新屯乡新河口村。保存较差。

万全左卫,《通志》云弘治元年(1488)“置万全左卫”;

嘉靖《镇志》属56堡,1寨;

城址在今万全县左卫镇。尚存城圈。

德胜堡(万全右卫),今万全镇。《通志》云洪武二十七年(1394)春三月“城镇城(今宣化区)及德胜口”;永乐二年(1404)“移万全右卫于德胜口”;十五年(1417)“置永宁卫保安右卫”;

据嘉靖《镇志》统计,万全右卫属堡共计77。如宣平堡等,旧地今仍有同名村。

城址在今万全县万全镇,保存较完好。

膳房堡,乾隆《府志》引《宣府镇志》云:“成化十五年(1479)都御史殷谦筑”;《通志》载,嘉靖二十三年(1544)下有“北虏寇膳房”条,可见至迟到嘉靖23年,膳房堡已经存在。据清《读史方舆纪要》卷十八记载,膳房堡建于明成化十五年。

城址在今万全县膳房堡乡膳房堡村。遗迹仅北、西残墙各100余米,西墙存马面一座。

张家口堡,《通志》载,宣德四年(1429)“城张家口”;

嘉靖《镇志》属堡11。

城址即今桥西区堡子里。仅存北墙及东墙北段,北墙尚存1门,2个马面。

来远堡(张家口上堡),《图说》绘上西路总图于张家口东北边墙内有“马市”,为明蒙互市之所,即来远堡。道光《万全县志》载,明万历四十一年“巡抚汪道亨筑砖包”。是为宣镇西路有确切记载的建成最晚一堡。

城址在今桥西区大境门南侧,存东西二门。城墙现已修复。

宁远堡,堡内设有宁远站[16],因此又称宁远站堡。正德《镇志》以之属镇城;《通志》载,嘉靖二十八年(1549)“城宁远诸堡”;

城址在今桥东区张家口火车南站东南约2千米处的宁远堡村。尚存1南门。

柴沟堡,正德《镇志》云:“正统二年(1437)都指挥文宏广筑”;

嘉靖《镇志》属堡13。

城址在今怀安县治柴沟堡镇。遗迹无存。

渡口堡,正德《镇志》云:“弘治十一年(1498)添兵戍守”;《畿辅通志》卷四十一云:“明弘治九年(1496)筑”;乾隆《府志》为“弘治十一年筑”。存疑。

在今怀安县渡口堡乡渡口堡村。尚存1南门。

(2)属堡

*枳儿岭堡[17]怀安城属堡[18]嘉靖《镇志》所载宣镇西路西界。《图说》、隆庆三年《九边图说》宣府镇图中均标有枳儿岭堡(图4),因此可知枳儿岭堡的设置不晚于嘉靖四十年(1561)。

城址在今怀安县王虎屯乡枳儿岭村。尚存部分城墙,城门不存。

*团山堡,嘉靖《宣府镇志》为怀安城属堡。

城址在今怀安县王虎屯乡团山村。仅存北墙、西墙。城门不存。

*旧堡,嘉靖《镇志》为洗马林堡属堡。旧址今为旧堡村。

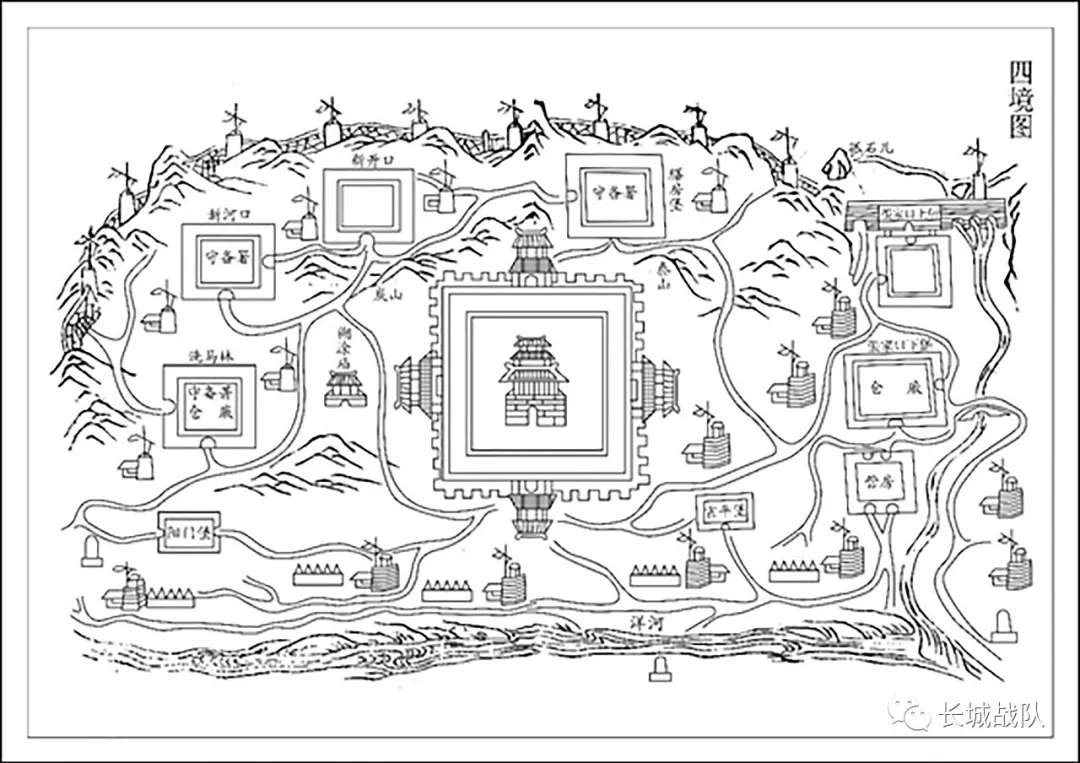

道光《万全县志》有阳门古城,在“县西南七十里,今阳门堡地。唐以前置唐史妫州,妫川郡有阳门堡城即此”《万全县志》所绘县域图中洗马林城南有阳门堡,呈东西长、南北窄的长方形(图7);乾隆《怀安县志》有阳门废县,“在县北。金置,元废......贞祐二年升为县......贞祐初城焉”。

根据笔者实地调查,今洗马林镇南约4千米、南距怀安城约30千米的西洋河支流西岸有旧堡村,村内土城遗迹亦呈东西长、南北窄的长方形。比照道光《万全县志》县域图及各志的位置描述,旧堡即阳门堡。

*旧怀安堡,嘉靖《镇志》为万全左卫属堡。

城址在今怀安县头百户乡旧怀安村。尚存城圈。

*宣平堡,万全右卫属堡,见于道光《万全县志》。该志认为即金代大新镇,元代宣德县治。明初废县。《通志》载,洪武二十六年(1393)“万全左右卫置于宣德县”;嘉靖四十年《镇志》载,洪武二十六年“置万全左右卫于宣平”;后右卫迁德胜堡,左卫迁左卫城。

城址在今万全县宣平堡乡。遗迹不清。

*永丰堡,嘉靖《镇志》新河口堡属堡下有永丰堡。但根据位置判断,调查所见永丰堡当非文献所指。

城址在今桥西区西北部,北距西太平山明长城约800米。城圈尚存,门不存。

*永安堡,新河口属堡之一。见于《图说》“上西路总图”。

城址在今万全县新河口乡永安堡村。遗迹不清。

三.城堡军事聚落等级

宣府镇西路各城堡驻军数量不一,除德胜口堡军额超过3000人以外,大体均在500-2000人之间。

考察宣府镇西路各城堡驻守武将的级别,见于方志明确记载的,最高为参将,即路一级总指挥;以下按军事主官级别依次有守备、操守、把总。宣府镇西路主要城堡的军事主官,大多为守备。西路各城堡本身的军事级别,又有等差。依明长城九边防守等级,可分为路—堡—属堡三级。路城主要指上、下西路参将驻地德胜口堡、柴沟堡;主堡包括张家口堡、膳房堡、万全左卫、怀安城、新开口堡、渡口堡、洗马林堡、西洋河堡、李信屯堡、来远堡、宁远堡等12座,余为属堡;依明代军制——都司卫所制度,则有都司(万全都指挥使司驻德胜口堡)、卫(万全左卫、万全右卫驻德胜口堡、怀安卫和保安右卫驻怀安城),以及其他堡城三级。

通过实地考察测量,我们得到了宣府镇西路各主堡的城墙尺寸,并与军数、驻将及防守等级进行对比如下:

序号 | 明代名称 | 军制 等级 | 长城 防守等级 | 军事长官 | 军额[20] | 墙高(米) | 墙厚(米) | 周长(米) |

1 | 张家口堡 | 其他城堡 | 主堡 | 守备 | 1078 | 8.41 | 10.1 | 1550 |

2 | 膳房堡 | 其他城堡 | 主堡 | 操守 | 649 | — | 3.5-4.5 | — |

3 | 德胜口堡 | 都司、卫 | 路城 | 参将、守备 | 3732 | 9.5 | 6.25-9.33 | 6500 |

5 | 万全左卫 | 卫 | 主堡 | 守备 | 1875 | 7.2 | 残厚1.85 | 3800 |

6 | 怀安城 | 卫 | 主堡 | 守备 | 1959 | 10.32 | — | 5700 |

7 | 新开口堡 | 其他城堡 | 主堡 | 守备 | 570 | 9.57-11.65 | 4.6 | — |

8 | 柴沟堡 | 其他城堡 | 路城 | 参将、守备 | 1805 | 6.31 | 4-5 | 1300 |

9 | 渡口堡 | 其他城堡 | 主堡 | 操守 | 659 | — | 10.1 | — |

10 | 洗马林堡 | 其他城堡 | 主堡 | 守备 | 1424 | 5.5-6 | 3.5-4.5 | 2170 |

11 | 李信屯堡 | 其他城堡 | 主堡 | 把总 | 743 | 6.5 | 3-8 | 1300 |

12 | 新河口堡 | 其他城堡 | 主堡 | 守备 | 822 | 6.31 | 1.85 | 1300 |

13 | 宁远堡 | 其他城堡 | 主堡 | — | 36 | 5.86 | — | — |

14 | 来远堡 | 其他城堡 | 主堡 | — | — | 6.78-7.28 | 2.91 | 1200 |

以宣府镇现存各级别城堡尺寸看,其建筑规模与城堡等级存在联系(图8)。

从上表可见,明代的都司—卫—所军制等级与长城的防守等级之间并没有相关性。前者与城堡的面积呈相似的变化趋势,可见西路城堡的规制,大体服从于明代军制。而后者则与驻守城堡的军事主官级别和军额存在关联,军事防守等级高者,军额更多,但与城堡的规模则并不相关。比如同为参将驻跸的万全右卫和柴沟堡,城墙周长相差达到了五倍之多。都司—卫—所军事体制形成于明初,体现了一种相对理想化和固定化的特点。随着明代国防形势变化,军事防御部署势必根据实际情况作出调整,因此以城堡规模来体现的军制等级,也就逐渐被打破了。(表1,图表1,附表2)

四.明代边防战略与军事态势对宣镇西路城堡兴建过程的影响

洪武永乐之世,对待蒙古主要奉行主动出击的军事策略,两朝主要的北征行动达到十余次,蒙古各部无力南下,边防一时无虞。

然而洪武末年以降,原设于塞外的东胜、开平、大宁三卫相继内徙,以至于大明北境防御纵深尽失,宣德之后则不再有大规模的北出军事行动,蒙古人开始频繁入寇,明人消极防御,以至“终明之世,边防甚重”[21]

明史强调“正统以后,敌患日多”[22]以“土木之变(1449)”为京畿北部军事形势变化的转折点。刘景纯认为,蒙古诸部日渐侵扰,边备日益紧迫,始自宣德[23]宣府镇军事压力则从小王子称雄时代(1483-1533)起延续至“隆庆和议(1571)”之前[24]

笔者考《明实录》,在宣府镇方向,至隆庆和议之前,共记录蒙古入寇124条,始自宣德四年[25];其中明确入寇宣府镇西路的34条,基本始自土木之变[26]而34次入寇中,小王子即位之前仅见4条记录,小王子统治期间为8次,其余22次均发生在小王子统治结束之后。

而宣府镇西路城堡的修建,除怀安卫、万全右卫两座腹地卫城兴建于洪武年间外,边堡的兴建正是始于《明实录》出现蒙古入寇宣府记录的宣德四年。但实际上,直至土木之变前(正统十四年),蒙古对宣府镇进行的14次入侵均未对西路构成威胁。宣府镇西路14座主堡中却已兴建8座。土木之变后至隆庆和议之前则仅建5座。

截至嘉靖十三年,也就是小王子的统治结束后第二年,除宁远堡、来远堡外,宣府镇西路主堡已全部筑成,此后蒙古各部的入寇陡然频繁起来,但这一地区却仅建主堡2座。

从各堡建成的时间间隔看,宣德四年至正统初年,每2-6年就会有筑城行为,此后新筑城堡的时间间隔少则8、9年,多则三四十年。土木之变后,直至成化十五年的三十年间,宣府镇西路甚至未增建一座城堡。

可见,宣府镇西路城堡的大规模建设的主要阶段,是先于军事压力增加的,而非对“土木之变”或边防大形势变化的一种反应。

表2:宣德至隆庆年间宣府镇西路蒙古入寇次数与建堡数量一览表

从各堡战略位置和军事级别看,宣德初至土木之变前所建七堡中,六座为极冲,均为守备驻跸;一座为次冲,但有参将驻跸,为路城。而土木之变后兴建的五个主堡,极冲仅2座,另有次冲2座,再次1座,其中仅一座有守备驻跸,另有操守驻跸2座,把总驻跸1座,另一座未见记载。

据前文所述,“土木之变”之前,这一地区较重要的城防已接近建设完成。“土木之变”后,蒙古人入寇日益频繁,但明长城营堡的兴建力度反而明显减弱,新建城堡的军事等级和战略重要性也有所下降。除万历四十一年兴建来远堡作为明蒙互市场所之外,嘉靖四十一年之后,城堡的修筑活动已基本停止,此时距“隆庆和议”发生还有十年。

综上所述,文献载“土木之变”、“隆庆和议”等重大历史节点对宣府镇西路城堡建设的影响有限。

另,景泰至隆庆年间,是明朝大规模修筑边墙、墩台的时期[27],嘉靖二十九年“庚戌之变”后,明廷更有“摆边”之议。同年,真保镇设总兵[28],自宣府镇析出。长城守军一部北进据墙而守,另一部南下驻防,而宣府镇西路自嘉靖十三年起,至隆庆和议前所建的最后几座城堡(宁远堡、李信屯堡、包括万全左卫属堡枳儿岭堡等)均在腹里,明显具有加强内地防御的意图,处于二者中间的宣府镇西路营堡本已有一定规模,且在此时战略地位相对下降。

由此推测,宣府镇西路城堡建设的停止与明朝防御重心的北推和南移有关。

五.结论

1、考明长城宣府镇西路城堡建制,以万全右卫城、柴沟堡二城为中心,疆域东至清水河,西至枳儿岭堡(近太行山),南、北分抵长城外边、内边。东西约63千米,南北约53千米。

2、宣镇西路的长城军事聚落可以分为路—主堡—属堡(寨)三个等级,按照明代军制,又可分为都司—卫-其他城堡三级统辖。宣镇西路的长城管理体制在具体实施中又服从于明代的军制。

万全都司驻宣府镇城,以下各关堡于重要处分兵设卫,部分城堡又辖有“属堡”若干。宣镇西路属堡见于方志记载的名称共计194个。至嘉靖四十年,全路所辖寨堡总数已达234座。关隘共有4处。

设兵戍守的军堡数量自明初以降增加。由洪武年间的4座,增至成化十年9座,正德年间11座,嘉靖十三年12座,迟至嘉靖四十年时达到16座。

3、宣府镇上西路设主要关隘4处,经考证方位为:

德胜口在今张家口市万全区万全镇北,张石高速与207国道交汇处山口南侧;

东洋河口在柴沟堡西北5千米,东洋河流经的山谷谷口;

野狐岭关在今张家口市万全区西北约16千米处;

张家隘口在今张家口市桥西区大境门长城附近。

4、从地图上看,各驻军城堡主要沿河兴筑,平面形制多为矩形,设城门一座至四座不等,城墙有角台、马面。各堡间距及与长城的距离大体相当,一般在5-10千米左右。诸军堡地名在当代几乎全部得到沿用,遗迹尚存者,周长自数百米至数千米不等,保存状况不一,好者格局完整,差者几乎消失。而实测尺寸与文献记载多有出入。

5、宣府镇西路城堡的建筑规模大小与军制防守等级高低之间存在相关性,而长城防守等级高低则与军事主官级别和军额高低的变化趋势一致。

6、明代的都司—卫—所军制等级与长城的防守等级是两套不同的管理体系。前者与城堡的面积呈相似的变化趋势,而后者则与驻守城堡的军事主官级别和军额存在关联,军事防守等级高者,军额更多。随着明代国防形势变化,以城堡规模来体现的军制等级逐渐被打破。

7、宣府镇西路城堡兴建集中于“土木之变”前,是在明代前期统一规划之下完成的,而非对“土木之变”、“隆庆和议”等历史事件作出的反应。

图1 正德《宣府镇志》附宣镇图局部[29]

图2 嘉靖《皇明九边考》附宣镇图局部[30]

图3 嘉靖四十年《宣府镇志》宣镇西路城堡图[31]

图4 隆庆三年《九边图说》宣府镇图局部[34]

图5 万历《山西宣大三镇图说》宣镇上西路总图[33]

图6 万历《山西宣大三镇图说》宣镇下西路总图[34]

图7 道光《万全县志》四境图

图8 镇城、路城、堡城尺寸对比示意图

图9 宣府镇西路长城、水系、关堡分布图[35]

附表1:明代宣府镇西路主要城堡历史信息表

附表2:明代宣府镇西路主要城堡遗迹信息表

(全文完)