当前位置:首页>长城资讯>【圆桌讨论】“研究性修缮”——文物保护工程的初心(三)

【圆桌讨论】“研究性修缮”——文物保护工程的初心(三)

编者语

本文以作者查群(中国文化遗产研究院 副总工程师)发表在《中国文化遗产》(2018年第1期)的“南禅寺大殿两次修缮方案对比研究”文章为底本,从另一个视角看文物保护的前辈们,在南禅寺大殿保护工程中是如何开展研究性修缮工作的,为即将启动的延庆大庄科长城“研究性修缮”提供案例参考。

第二个案例讨论

南禅寺大殿保护修缮工程对当今“研究性修缮”的启示

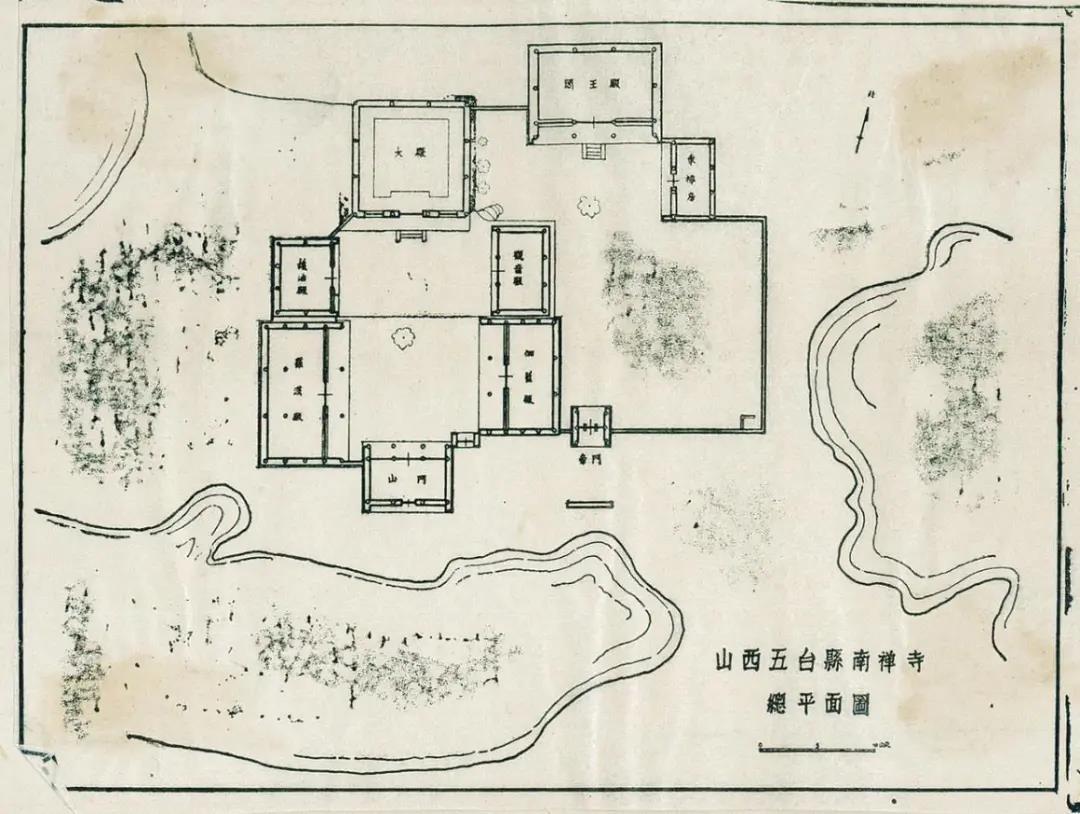

图1 1953年南禅寺总平面图(中国文化遗产研究院藏)

01 慎重启动维修工程

因为南禅寺大殿建筑残损严重,1954年祁英涛先生即完成了《山西五台山李家庄南禅寺勘察报告》及《南禅寺大殿修复计划初步草案》(以下简称修复草案)。为慎重起见,文整会向刘敦桢、梁思成、林徽因、刘致平、赵正之、卢绳、龙非了、莫宗江等先生发文征求意见。刘致平和刘敦桢两位先生写了回复意见。刘致平先生回复意见提到:“无十分把握时,不要轻易更动现状”。刘敦桢先生回复也提到:“多做研究,方能做最后决定”。可以看到我国文物建筑在最初开展维修工程时,前辈们即秉承了多做研究、不更动现状的理念。

时至1972年,根据《国务院关于云冈石窟等三项全国重点文物保护单位急需抢修保护问题的批复》精神,山西省文物工作委员会组织,由祁英涛先生主持维修工程设计,柴泽俊先生负责维修工程实施,于1975年完成了南禅寺大殿维修工程。

自1953年被发现,因保存状态堪忧提出修缮,到1975年维修工程完工,20余年中南禅寺大殿的维修研究与争议的主要问题包括:

1)工程性质;

2)出檐的长短;

3)侏儒柱的去留;

4)前檐门窗的形式;

5)鸱尾的样式。

· 这些存有争议的部位经过了与法式、与同期案例、与现场条件等的多次对比、研究、取舍分析,过程之中也有很多先生提出不同的意见与建议。这些修缮争议的背后,体现了关于文物建筑维修原则和指导方针的思考。可以作为我国早期文物建筑“研究性修缮”的案例。

02 维修工程的设计与实施

1954年的《南禅寺大殿修复计划初步草案》基本是“现状整修”的思想。1974年的实施方案则是采取了“落架重修”方式,这或许与建筑又经历了20年的变化有关。即便这样,在确定维修方案时,一些专家也提出了不同意落架维修,或半落架维修的建议。

1974年维修工程实施了“落架重修”。实施中特别强调了:首先,保证主体结构式样和尺度不得变更,如平面中各间的面阔、进深、柱子高度、侧脚、生起、举高等等,都要严格按照原样。其次,各种构件尽量保留利用旧有构件,不更换新构件。特别强调了“我们认为如果一座唐代木构建筑物,主要构件都被换成新材料,那么它将成为一座原大的模型,很难称它为唐代建筑了”。

· 由此可以看到:在早期的文物维修工程中,无论是“现状整修”还是“落架重修”,文物建筑原形制、原构件的保留在一开始便得以强调。

在1953年的现场勘查中可以看到南禅寺大殿的出檐是被后来改动过的,且檐椽有明显的锯痕,推测是因为檐椽糟朽,历史上维修时进行了改动。

针对这一现象,1954年与1974年的方案均有对比分析。分别通过法式研究推算出檐长度;现场实测五铺作斗拱,按照勘察测绘中柱高与出檐的比例推算出檐长度;尤其是在维修工程中,清理出了建筑原台明,又从台明与出檐的关系推算了出檐的长度,三者相互验证,从最初推算出檐长度230-240厘米,到工程实施中出檐长度确定为234厘米。

· 实际修缮后,关于出檐的长度不存在争议。可以看到溯源研究、勘测与经验分析、工程实证这样的三步曲,作为研究性修缮操作的三个重要环节,缺一不可。

图2 1953年南禅寺大殿的屋檐情况(中国文化遗产研究院藏)

图3 1974年南禅寺大殿修缮后屋檐情况(《南禅寺》山西古建筑保护研究所和南禅寺管理所编著)

这里说的“侏儒柱”是屋架最上部平梁上的圆形短柱。很有意思的是在1954年的维修方案中是保留这根侏儒柱,而在1974年的维修方案和实际维修中则是去掉了这根侏儒柱。这种方式至今仍存在争议。

1954年的修复草案认为:在隋唐实物和壁画中,大多情况是只用大叉手而不用侏儒柱,但是在南禅寺大殿使用此柱是“结构所必须的构件”,但同时也提到一般的侏儒柱亦为方形,而在此的侏儒柱应以方形为合理。

1974年维修工程中发现在解除屋面荷载后,侏儒柱一组构件自动脱离,侏儒柱与大叉手之间并无榫卯连接。通过力学计算和现场模拟实验,认为没有侏儒柱,大叉手是安全的,由此取消了侏儒柱这一组构件,“恢复了唐代建筑原样”。在取消侏儒柱一组构件后,考虑到结构的可靠性,在大叉手底部的平梁上皮增加了一根钢筋拉杆,以减小大叉手向外的推力。

· 按照今天“不改变原状”的保护原则,或许应当保留这样一个历史上“加固”的痕迹。《中国文物古迹保护准则》(2015年)对文物古迹原状的描述包括:文物古迹的原状并非单一的指向文物古迹最初的样式,还包括“实施保护之前的状态”、“历史上经过修缮、改建、重建后留存的有价值的状态,以及能够体现重要历史因素的残毁状态”。比较遗憾的是,并没有查阅到当年维修是否考证了侏儒柱这组构件是哪个年代增加的记录。

图4 1953年 南禅寺大殿平梁、侏儒柱、大叉手(中国文化遗产研究院藏)

图5 1974年南禅寺大殿修缮后的大叉手(2014年唐文文拍摄)

在1954年的修复草案中,提出南禅寺大殿前檐砖墙为近代后砌,但门额上的门簪甚为古朴,门窗上部线脚与宋代法式作法类似,由此提出拆除砖墙,保留门窗。

1974年维修工程中,前檐门窗参照佛光寺进行了“唐式复原”。根据记载,在实施过程中认为现存门窗式样属于元代以前古老式样,拆除砖墙拆卸门窗时,进行过仔细研究,发现了遗留的门簪卯洞、门钉旧孔等旧有痕迹,以这些旧有痕迹为依据,同时参照早期建筑实例,对门窗的样式进行了修复。

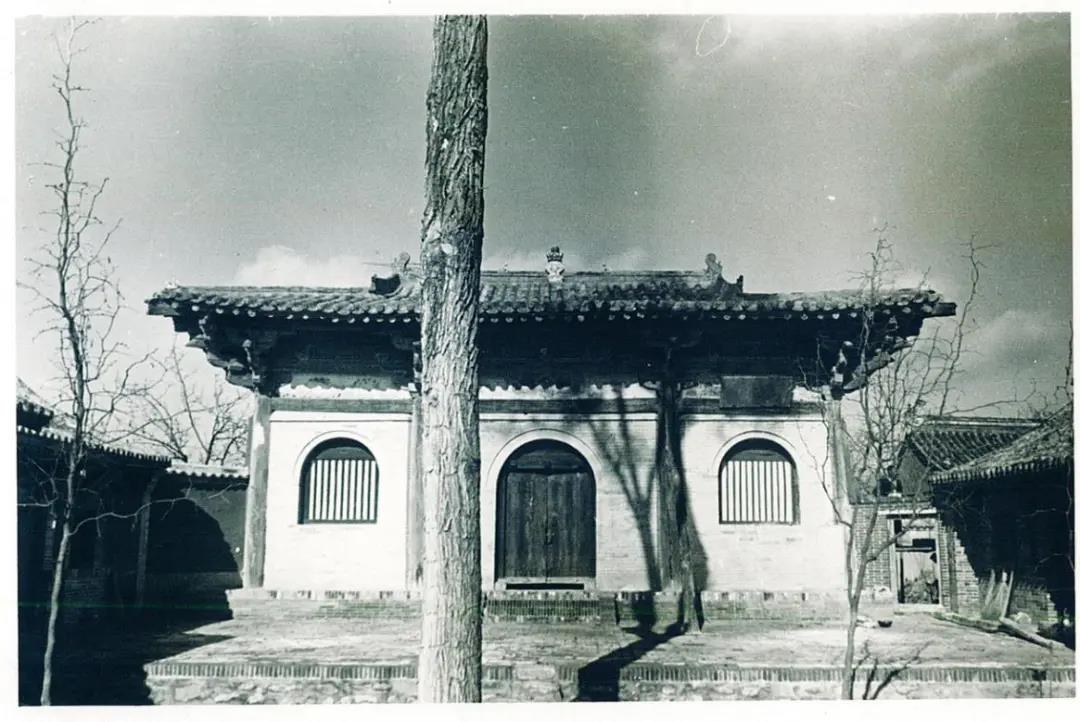

图6 1953年 南禅寺大殿前檐外观(中国文化遗产研究院藏)

图7 1974年南禅寺大殿修缮后前檐门窗和瓦顶(《南禅寺》山西古建筑保护研究所和南禅寺管理所编著)

· 对于南禅寺大殿门窗的式样至今尚存有不同的意见。从当时的工程记录看,在工程实施过程中,对旧有痕迹进行勘察和研究非常可取,也使得结论更加可信。但实际过程中,是否因为有“唐式复原”的初衷,而使推论向“唐式”风格靠近,就不得而知了。

南禅寺大殿修缮中争议最大的是瓦饰中“鸱尾”样式的选择。1954年修复草案提出“此殿的兽仍以用鸱尾为合理”。1974年实施中提出“具体形象参照近年出土的渤海国上京的鸱尾式样”,并按照这一方案进行了实施。

· 对于南禅寺大殿的鸱尾式样,多位专家有不同的意见。有先生提出“瓦作问题如欲恢复原状固佳,但无太大把握”;有先生提出不能以盛唐渤海样式作为依据,应参照日本唐招提寺的鸱尾;还有先生提出制作模型,多多研究,以求尽善尽美。文物建筑的脊饰有着保护屋架的作用,但其样式却有着很强的时代特征,至今都是修缮工程中存有争议的部位。

在南禅寺大殿其他构件的维修中遵循了尽量保存原有构件的原则,采用了铁板、铁扒锯、铁箍等铁活连接,钢管柱拼合,环氧树脂灌缝的修补和加强方法,使得大部分原构件得以保存。但环氧树脂作为粘接材料、其材性和稳定性是否与原木构件相匹配,尚需时间的考验。

“南禅寺大殿两次修缮方案对比研究”原文见《中国文化遗产》(2018年第一期)ISSN:1672-7819,CN:11-5191/G2

超链接: