当前位置:首页>长城资讯>【圆桌讨论】“研究性修缮”——文物保护工程的初心(四)

【圆桌讨论】“研究性修缮”——文物保护工程的初心(四)

编者语

前些日子收到查群(中国文化遗产研究院 副总工程师)送给我的《 永乐宫迁建工程档案初编》一书,面对档案中厚厚的迁建保护工程研究、设计、施工、总结手稿,我深刻地感受到了研究性修缮的精神,一种存于每一位参建者心中,并贯穿于工程始终的工匠精神!看到这些厚厚的档案,特别想感谢保存这些珍贵资料的中国文化遗产研究院,更有将纷乱的资料反复阅读整理,将线索一一对接上的查群副总工程师。

第三个案例讨论

中国早期文物保护工程经典案例:永乐宫迁建工程

1 永乐宫迁建工程背景

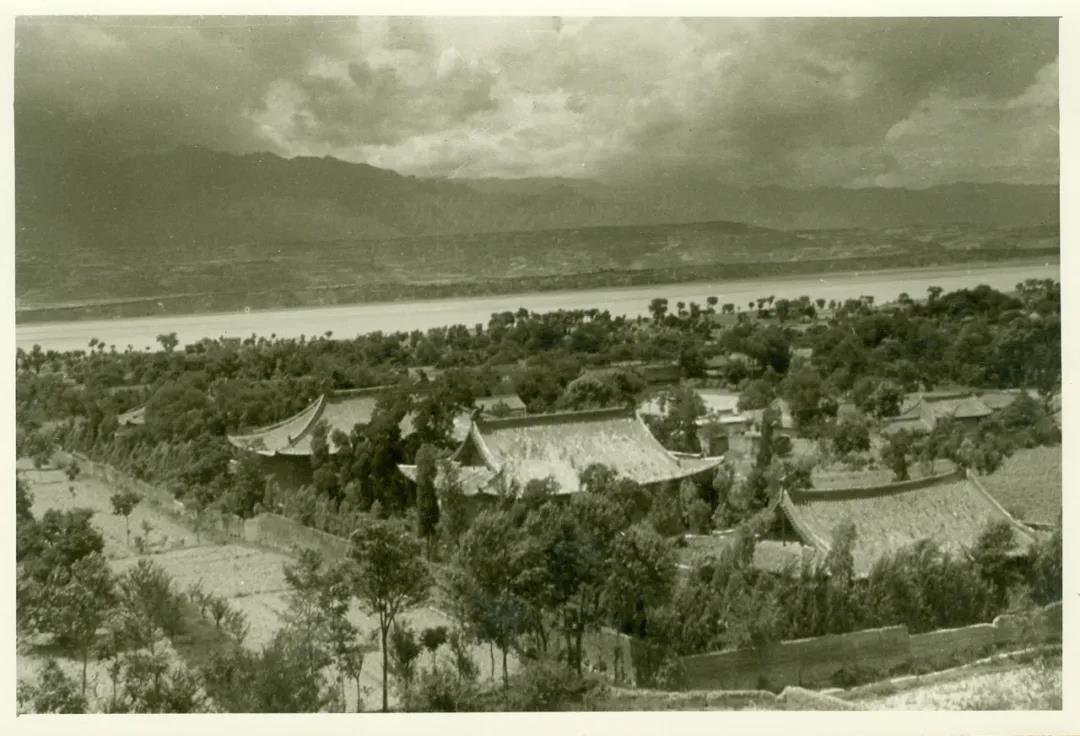

图1 永乐宫迁建前(东北向西南望,建筑群和远山之间为黄河)

图2 永乐宫迁建于新址后

2 永乐宫迁建工程研究性、创新性探索

2.1. 自上而下的工程管理系统

永乐宫的迁建工程浩大,涉及面广,仅靠一个单位的力量很难完成。为此,山西省人民委员会研究决定报请省委批准:由中央文化部文物管理局、山西省文化局、山西省文物管理工作委员会、晋南专员公署、运城、芮城县人民委员会、芮城县永乐宫镇卫星人民公社、黄河三门峡工程局、北京古代建筑修整所(中国文化遗产研究院前身)等九个单位组成“山西省永乐宫迁建委员会”负责永乐宫迁建工程的全面领导和协调。

永乐宫迁建工程的管理是一个由“中央文化部文物局”直接领导、地方各级政府配合、专业技术部门提供技术支撑的自上而下组织管理模式。在“山西省永乐宫迁建委员会”内部设立了完整的管理机构配置,为永乐宫迁建工程的管理运行、资源配置、财政支持、技术支撑等方面提供保障,为永乐宫迁建工程的顺利进行、最终圆满完成提供了强有力的管理系统和制度保证。

2.2. 贯穿全过程的真实性保护理念

在异地保护初始选址时,即提出地形地貌、方位朝向与原址相似,气候条件有利于壁画保存的要求。在建筑迁移保护的要求中提出:“①建筑与碑碣:中轴线上各殿建筑物按原距离次序复建,除三清殿前两座大石碑及石狮按原位置复建外,其他碑碣一律集中安置。②建筑结构:各殿结构一律按原样复建,在露明部分尽可能取消后代增添的支撑构件,隐蔽部分者,视原构件情况可以适当保留。”表现出整体的真实性保存思想。

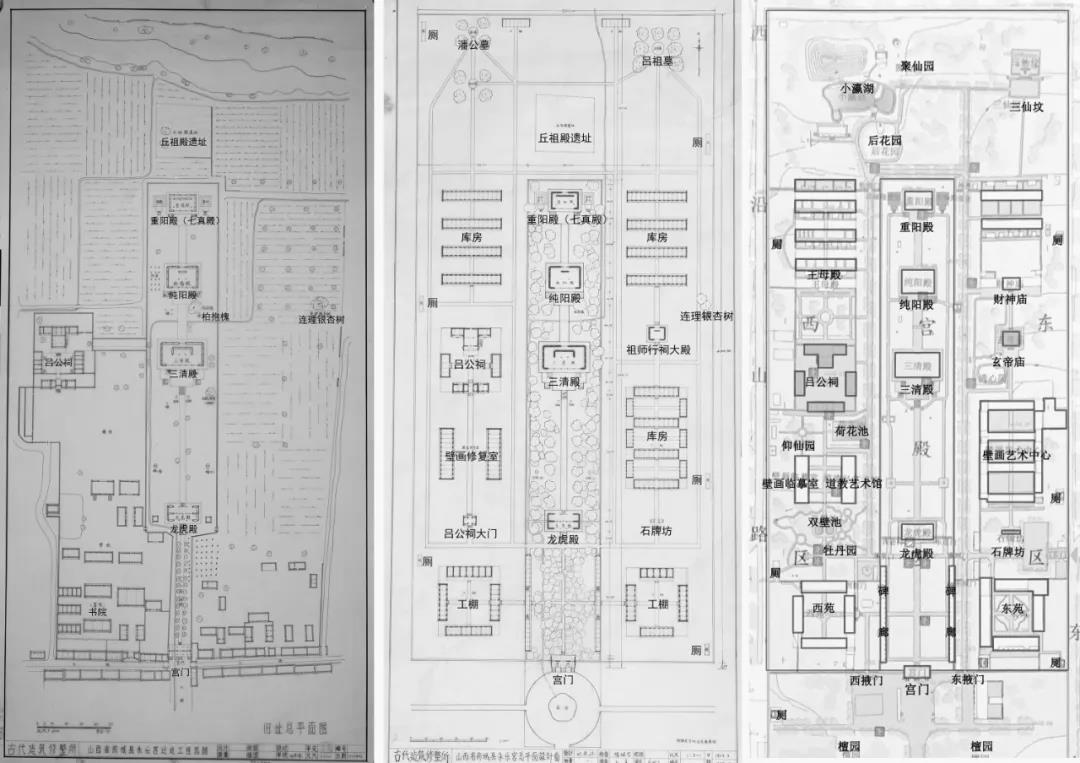

图3 (左) 永乐宫原址与周边环境关系图

图4(右) 永乐宫新址与周边环境关系图

“③建筑构件:槽朽残缺各构件,应尽量考虑在隐蔽地方加固,以少换原构件为原则,更换时须按原样,但与旧构件又应有所区别”,充分体现了最小干预和可识别性的保护原则。

图5 木构件先保护再拆卸(三清殿八栿串)

针对原建筑已经缺失部分的增补会带来新旧不统一的问题,以及对琉璃屋顶、栱眼壁、泥雕、木雕等艺术构件是否继续使用原有构件问题,项目总负责人祁英涛先生提出的理念是希望尽量做到建筑风格和色彩的协调统一。

新址选择考虑了交通便利,与周边其它文化遗存相对集中,方便参观,便于管理的位置。元代珍贵的琉璃瓦构件在建筑复建时未归安原处,而是准备保存于博物馆内,既是展品,更是研究的实物对象。这些都体现了永乐宫迁建工程中,对文物再利用不同角度的深入思考。

这些原则和思路充分体现了在《威尼斯宪章》(1964年)之前,中国文物保护整体性、真实性、最小干预、协调性理念的雏形。

2.3 稳扎稳打的先研究后推进工作模式

永乐宫迁建工程涉及到新址选择、总体格局、主体建筑迁建、彩画复原研究、元代建筑模型制作、壁画迁移、碑碣迁移等全方位、多层次的文物保护与研究工作,在迁建前,这些研究工作均进行了统筹安排和系统研究。

2.3.1. 多处选址用地综合比较

在不同阶段的方案中,永乐宫的迁建用地有12处备选新址,经过从1956年至1959年将近三年的反复研究和讨论,最终确定芮城县城北五里五龙庙附近作为永乐宫迁建新址。

2.3.2. 总体布局研究与规划

永乐宫总体格局的研究主要依据清光绪《永乐县志》中的永乐宫图、1951年发现时永乐宫旧址的建筑格局、碑碣记载、以及迁建过程中考古发掘成果。依据研究成果,1959年9月确定了迁建后总体格局。

(1)由原址仅永乐宫主体建筑一路轴线的格局,变为中路、东路、西路三路新址格局。中路除龙虎殿西移一米拉直从宫门至重阳殿的中轴线外,其它建筑间距、标高基本与原址一致。西路按原制安置吕公祠,东路由淹没区内的迁建至此的南礼教牌坊、祖师行祠大殿(玄帝庙大殿)、吕祖墓、潘公墓、披云子墓等其他遗存组成。

(2)宫门至龙虎殿之间的宫墙,位置向东西外移,使得东西两侧的前宫墙与后宫墙南北拉直。

(3)在宫门与龙虎殿之间拓宽的宫墙内侧增建东西碑廊,集中安置永乐宫宫内碑碣及原址周边的其它碑碣。

图6 清光绪《永乐县志》中的永乐宫图

图7 (左) 永乐宫原址总平面

图8 (中) 迁建规划总平面

图9 (右) 迁建后现状总平面

2.3.3 建筑迁建和壁画迁移保护的检测和试验

永乐宫迁建工程从筹备阶段就体现了先研究后推进的工作模式,迁建过程中形成的研究报告有20余份,其中关于壁画迁移保护的研究成果均为创新性研究成果,自主研发壁画揭取方法和工具、在试验过程中不断调整壁画修复材料和配比,并规定壁画修复步骤等,都是前无来者的研究成果。为了元代彩画的修复,进行了大量文献研究,实地考察了山西10个县市的16处宋、元、明、清彩画实物,编制出一套元代彩画修复方案。这套方案虽然最终没有全部实施,但却留下了非常珍贵的研究材料。当时根据拆卸下来的构件精确测绘后制作的四座元代建筑模型,至今依然是学习元代建筑的重要教学工具。

这些充分体现了永乐宫迁建工程先研究后推进的思想和工作模式。

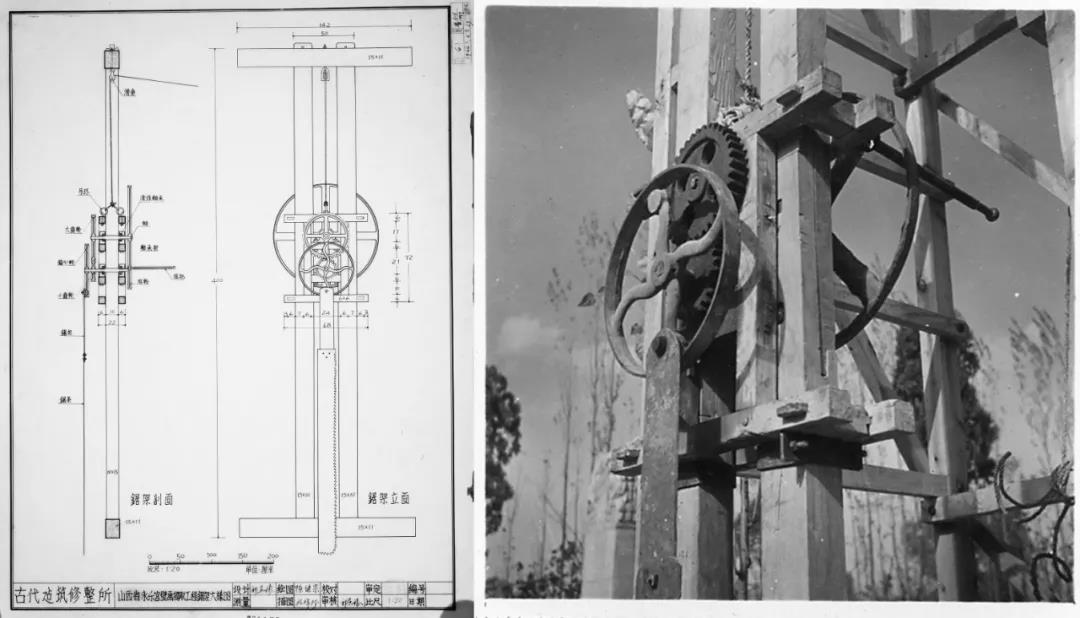

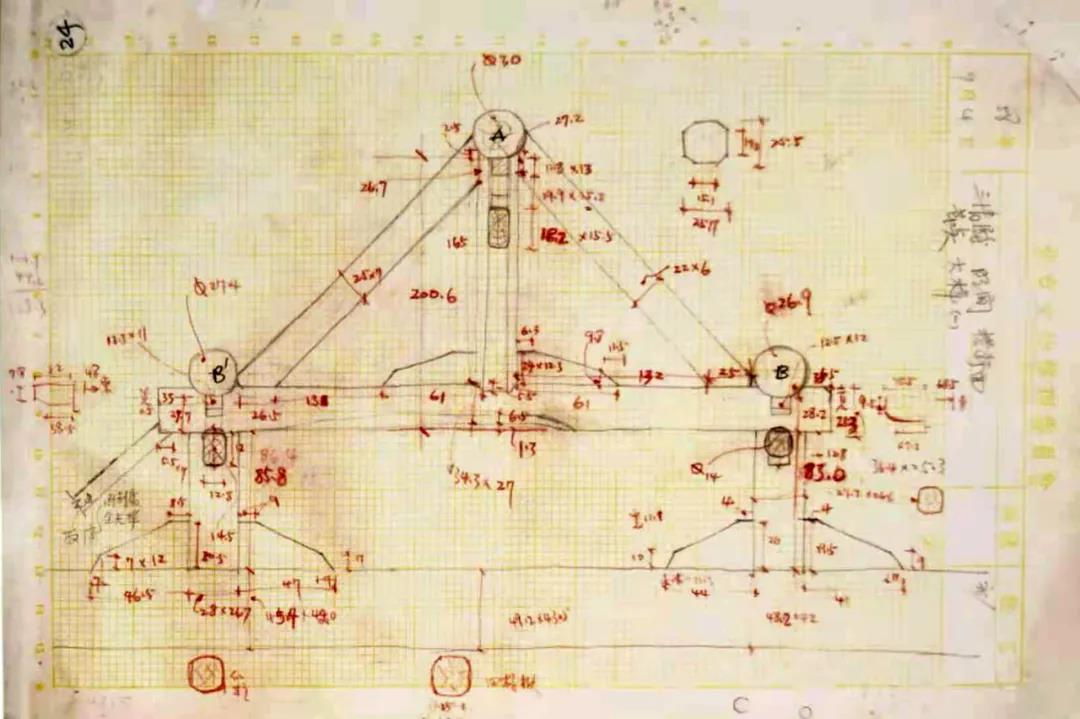

图10(左) 揭取壁画所用手摇锯设计图

图11 (右) 根据设计图制造出来的手摇锯

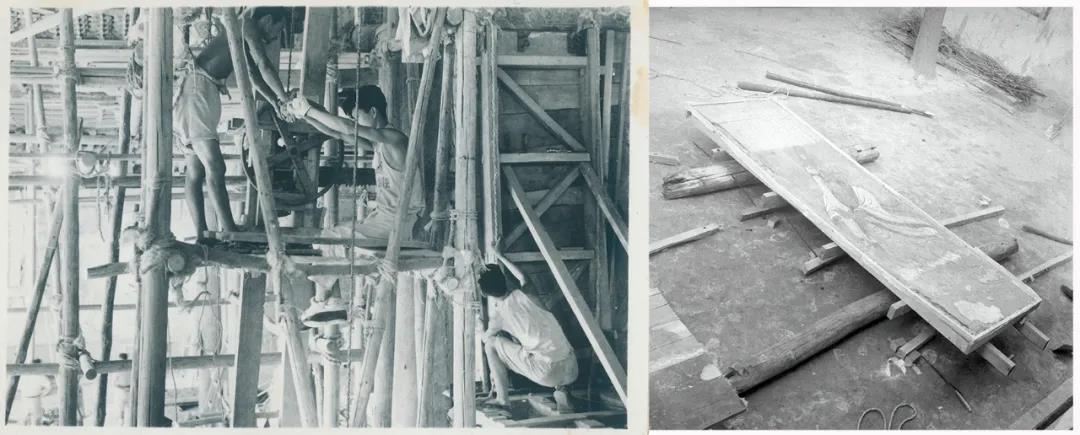

图12(左) 手摇锯应用现场

图13(右) 揭取下来的第一块纯阳殿“柳树精”壁画

图14 核心技术团队在现场研究壁画修复(左起:杜仙洲、王孚、赵仲华、姜佩文、祁英涛、陈继宗

2.5 完整的工程资料留取体系

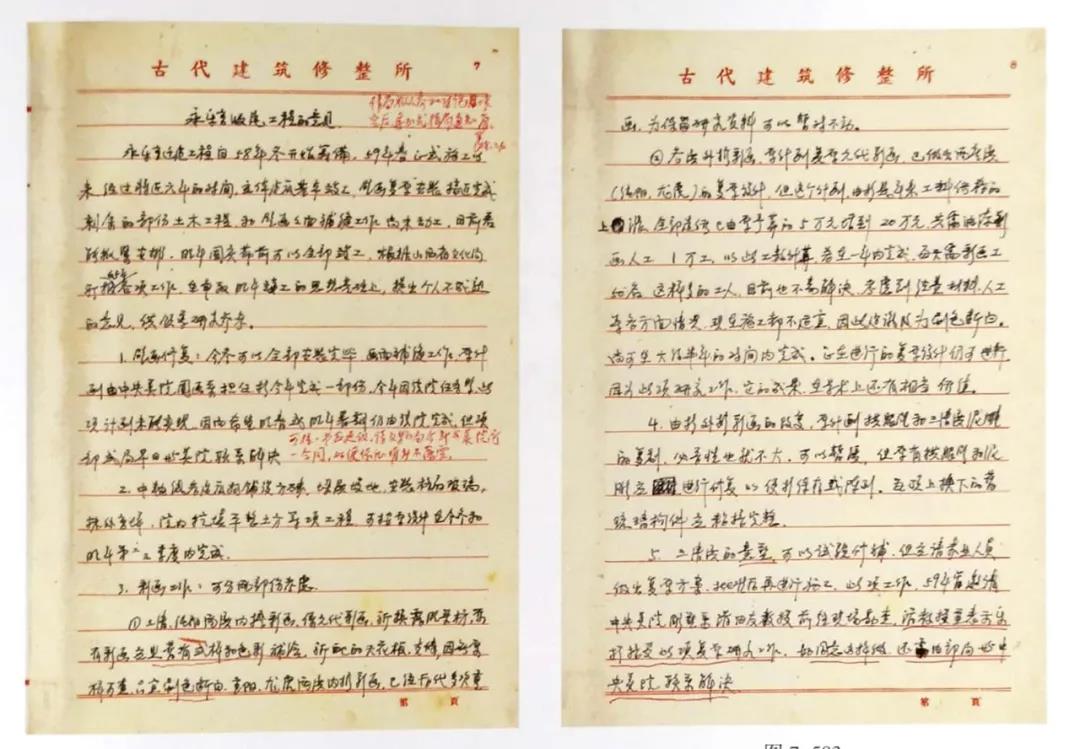

图15 永乐宫三清殿测绘手稿

图16 1964年 永乐宫迁建工程收尾工程意见手稿

文章来源: